各種歯車・減速機のCGが出来るまで、と「歯車かみ合い状態の可視化」で出来る事

YMTechです。2月に予告していました通り、今回は歯車設計ツール「YMT歯車計算アプリ」と「Blender」による3D化などをご紹介したいと思います。

前回は「3D Model Mover」(製作した3Dモデルを動かすアプリ)によるCG金属表現や動作設定を中心にご紹介しましたが、今回はその元となる歯車自体のCGデータ制作と、さらにその元となる歯車設計についてご紹介します。

弊社のギヤードモータのCG動画は単なるイメージではなく、本物の精密な設計データがそのまま使われており、表題にありますように「各種歯車の噛み合い状態の可視化」によるシュミレーションや設計検証ができる事が大きな特徴です。

この「YMT歯車計算アプリ」の元になりますのは、30年以上前に大学の社会人博士課程で足かけ5年に渡って歯車の研究に関する論文に向き合っていたころの取組みです。「歯車歯面の接触状態をグラフィックで表現したい」という教授からのお題に、当時は今のような高性能なPCや便利なツールは何もない中、0から独学でひたすらC++・アセンブラでプログラミングして苦労して書き上げたものです。

現在の歯車計算アプリは、Excel VBAという便利なツールを使ったものですが、技術伝承の一環として制作して、社内研修等の機会ごとにバージョンアップしてきました。

「YMT歯車計算アプリ」の特長は、歯車製造工程と同様に基準ラックの設定からスタートする事ですが、今回はハスバ歯車(ヘリカルギヤ)に特化して設計からBlenderによる3D化までを紹介いたします。

歯車・減速機というものや、その製造過程について、ある程度のイメージをお持ちであることを前提で話をすすめさせていただきますが、その辺りについて詳しくお知りになりたい場合は、弊社の以前の技術者ブログ記事をご参照下さい。

- 歯車について https://www.meiwa-ss.co.jp/blog/20210113_6088/

- 歯車形状 https://www.meiwa-ss.co.jp/blog/20220208_7259/

- 歯車製造方法 https://www.meiwa-ss.co.jp/blog/20220311_7284/

———————————————————————————————————

目 次

1.歯車かみ合い可視化のメリット

2.ハスバ歯車計算とかみあい表示

2.-1 歯形修整なしの場合

2.-2 歯形修整ありの場合

3.歯車形状のExport(SVGフォーマット、DXFフォーマット)

4.Blenderによる3D化(動画作成)

———————————————————————————————————

1.歯車かみ合いを可視化するメリットとは?

①歯車同士の干渉対策

内歯と遊星歯車ではインボリュート干渉、トロコイド干渉、トリミング干渉がありますが、その対策を検討することができます。

②騒音対策

諸元の変更による歯先の当たり方を見ることで、騒音の低減の検討対応ができます。

③トッピングホブの設計

ホブはホブメーカに発注しますが、トッピング量に対して歯形修整量が確認できますので、ホブメーカへのホブ形状(基準ラック)指示が明確になります。同じホブで歯数、転移量、ねじり角度が変わると修整量も変化しますが確認がすぐにできます。 ②の騒音対策、歯先の欠け対策にも有効です。

2. ハスバ歯車計算かみあい表示

2-1 歯形修整なしの場合

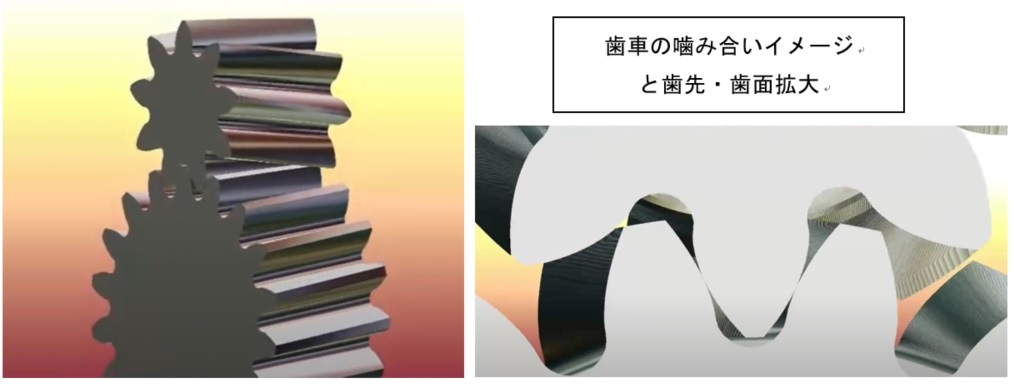

歯形修整がなければ図1に示す歯車諸元を入力するだけです。

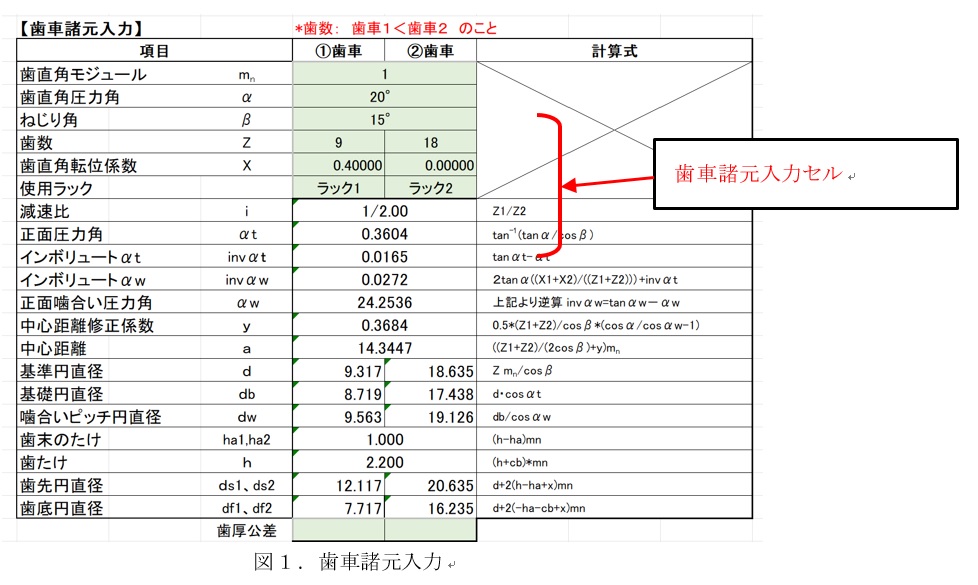

あとは、図2に示す[表→ラック→歯車]ボタンをクリックするだけ。

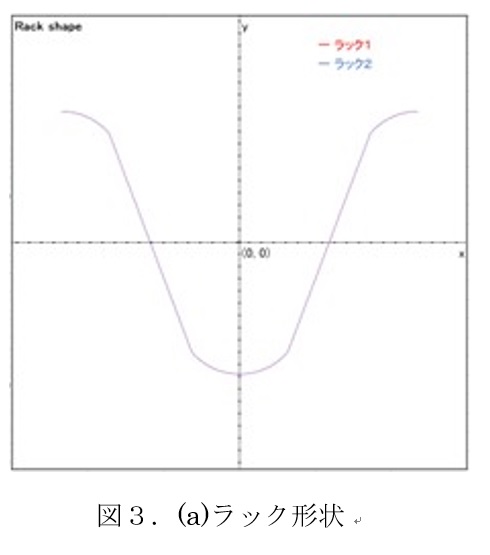

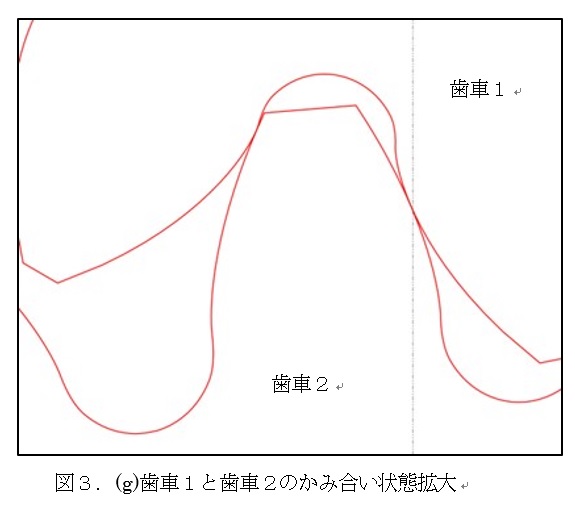

歯形から噛み合い状態まで表示します。(図3参照)

Excelなので、かみ合い部を拡大して歯先の当たり状態を確認できます。

2-2 歯形修整ありの場合

歯形修整はラックの方を修整します。 その結果として歯車形状が修整されます。 修整した歯車歯形と修整なしの歯車歯形を比較修整することで、ラック修整量を調整することができます。 トッピングホブ製作に当たり、その情報でホブメーカに依頼することになります。

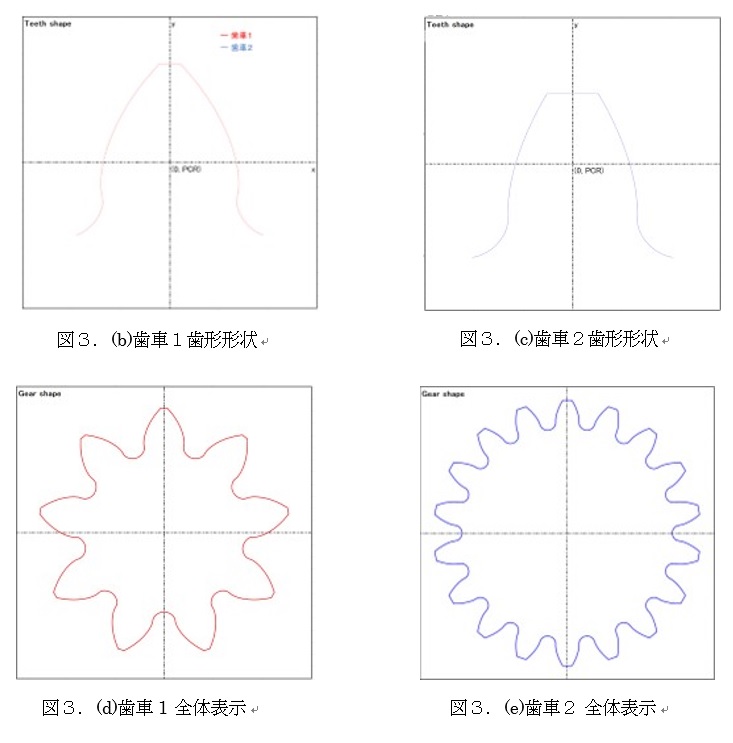

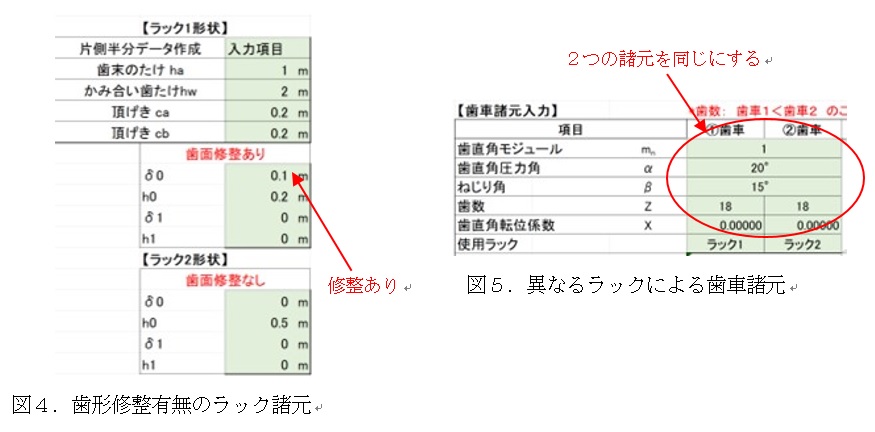

図1に示すラック形状の修整項目を図4に例として示します。

ラック1は修整あり、ラック2は修整なしとしてます。 比較するためです。

また歯車1と歯車2は同じ諸元にして、違うのは使うラックだけとします。(図5参照)これも歯形を比較するためです。歯形修整される歯車はラック1を使う歯車1となります。

図2に示す[表→ラック→歯車]ボタンを押すだけで計算終了です。

計算結果を以下に示します。

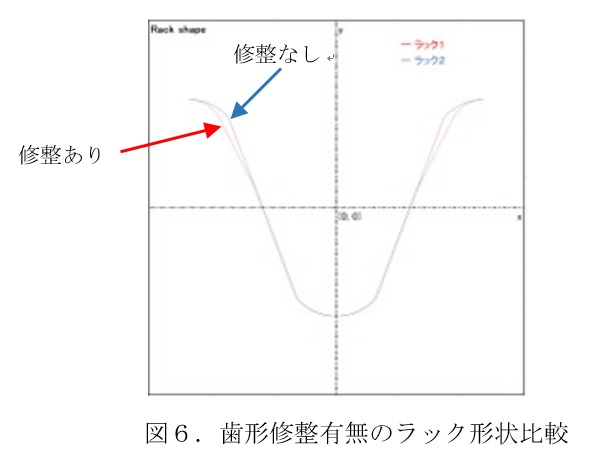

図6は修整あり無しのラック形状比較。

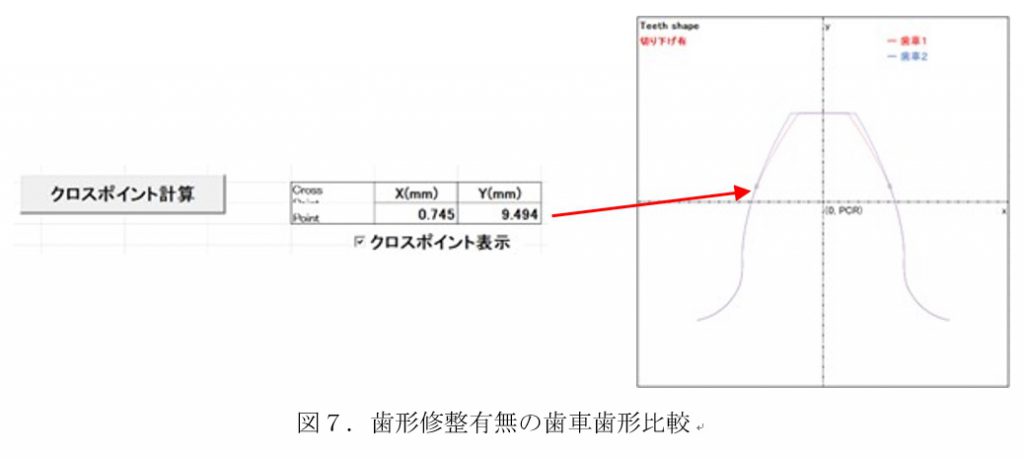

図7はそのラックから計算された歯車形状の比較を示します。

どこから修整が始まるか、またどの程度の修整量か、視覚的(数値でも)に把握できますので、要求する修整に対するラック修整量が得られます。

当然この歯形修整した歯車による、かみ合い状態を可視化できます。

3. 歯車形状のExport(SVGフォーマット、DXFフォーマット)

SVG、DXFフォーマットで歯車形状データをExportする目的は、開発中の減速機の動作を3D化し説明するためでした。

SVGはGoogle検索ですぐにコーディングできましたが、スケールが正確でないため、やはりDXFが必要でした。2D CADからのDXF出力を調べて、何とかVBAでできるように!

DXF出力は簡単です。 Step毎に説明します。

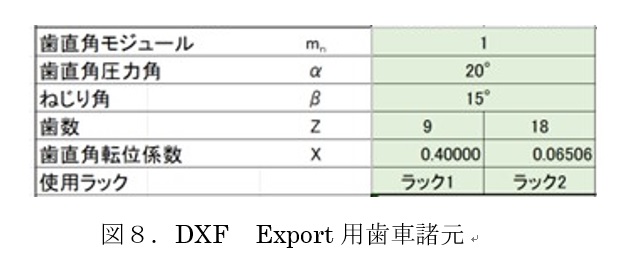

【step1】歯車を製作。諸元は図8に示します。これで計算しておきます。

【step2】 [DXF・SVG出力]シートを選択。

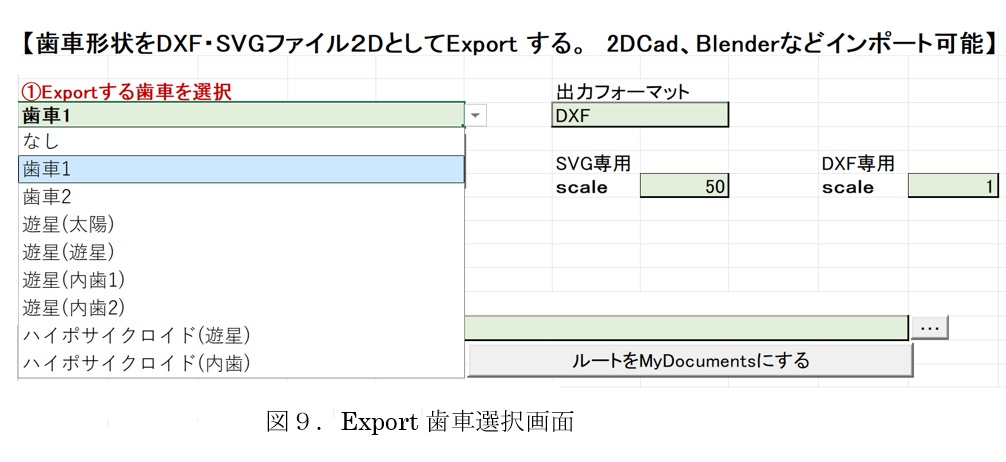

【step3】歯車1を選択。 (図9参照)

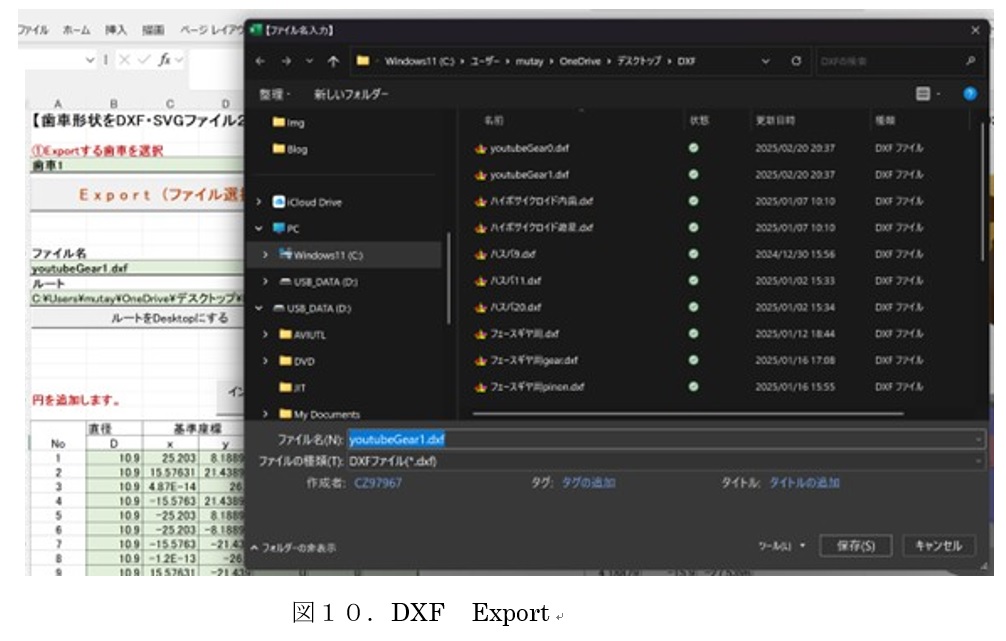

【step4】DXFにチェック入れて、Export(ファイル選択) ボタンを押して、ファイル名を入れてExportする(図10参照)

以上を歯車2についても行う。

これで、2つの歯車形状がDXFフォーマットで出力されてます。

4.Blenderによる3D化(動画作成)

以上のDXF Exportにより指定ディレクトリに歯車1,歯車2の形状データがあります。

Blenderで取り込みましょう。

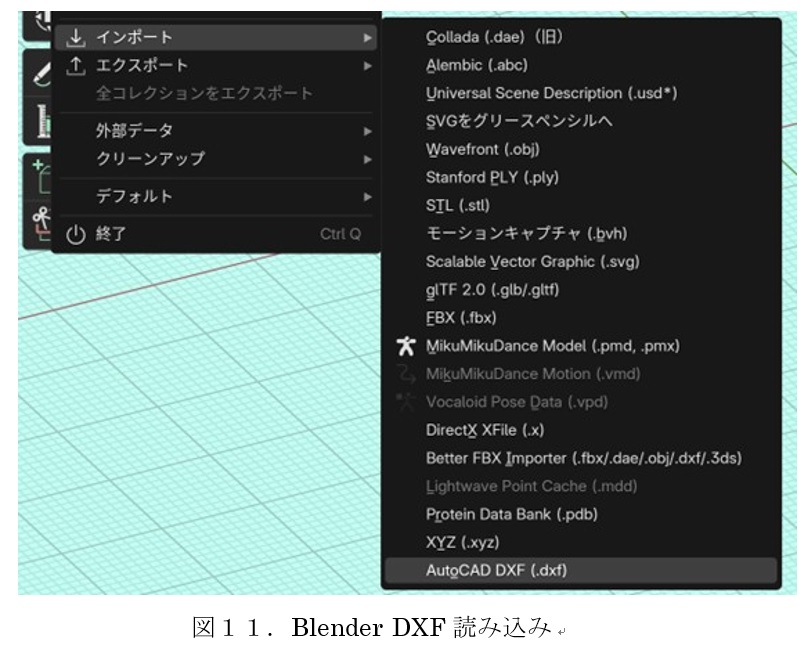

【step1】 BlenderのImport でAutoCAD DXFを選択してファイルを作成したファイルを選択。

(図11参照)

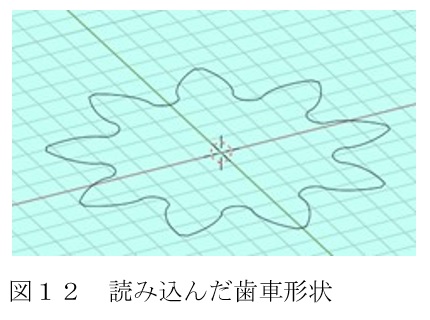

【step2】図12のように歯車形状が読み込めます。 まだ、編集はできません。

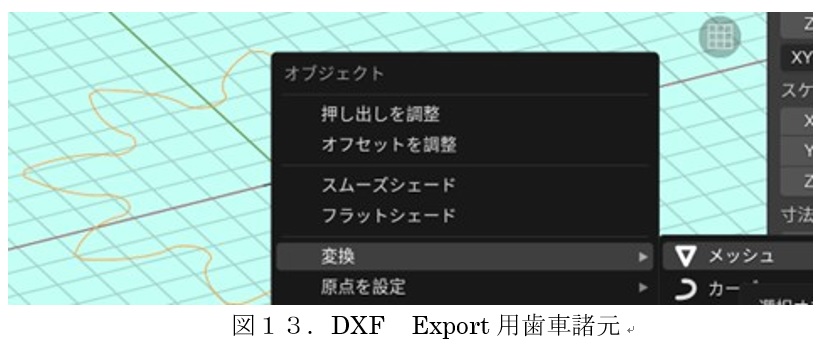

【step3】図形を選択してメッシュ化(右クリック→メッシュ化) これで編集でき

るようになります。(図13参照)

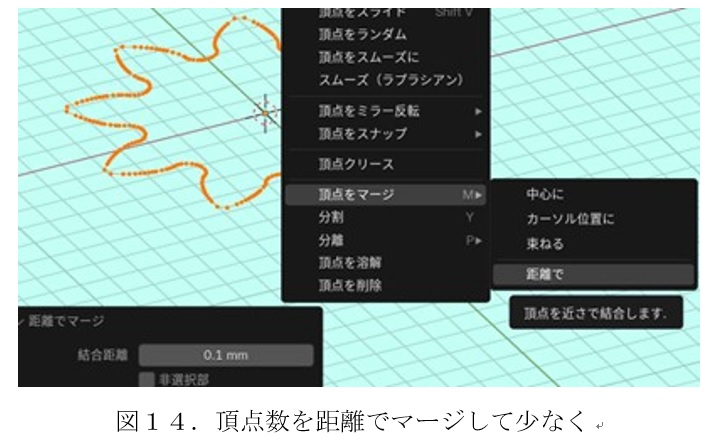

【step4】TAB キーで編集モード、Aキーで全選択、右クリックで頂点マージ

ループカットで頂点数が多いとできない可能性大のため少なくします。

(図14参照)

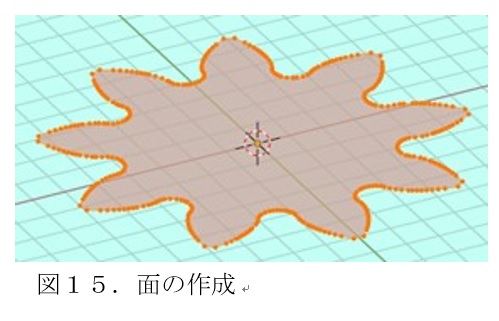

【step5】全選択した状態で、Fキーで面を作成(図15参照)

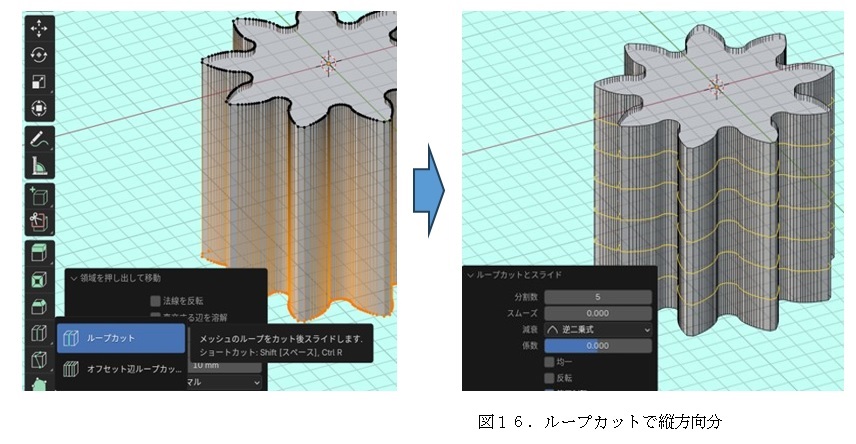

【step6】捩じる場合は、ループカットで縦方向を分割します(ここでは5分割)。

捩じらない、いわゆる平歯車(スパーギヤ)は不要です。(図16参照)

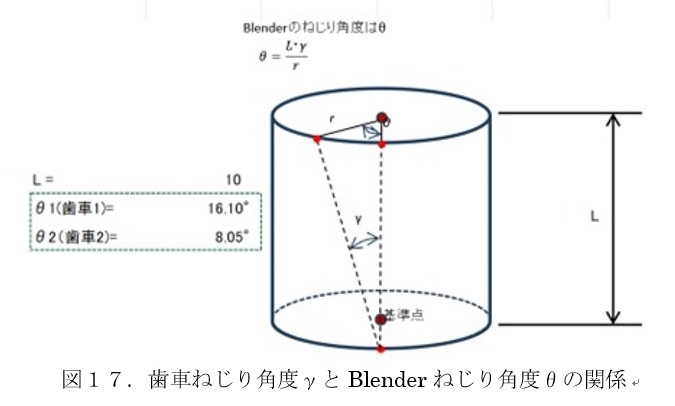

【step7】TABキーでオブジェクトモード、モディファイアーで自由変形を使って捩じります。

その前に歯車のねじり角度とBlenderのねじり角度は同じではありません。(図17参照)

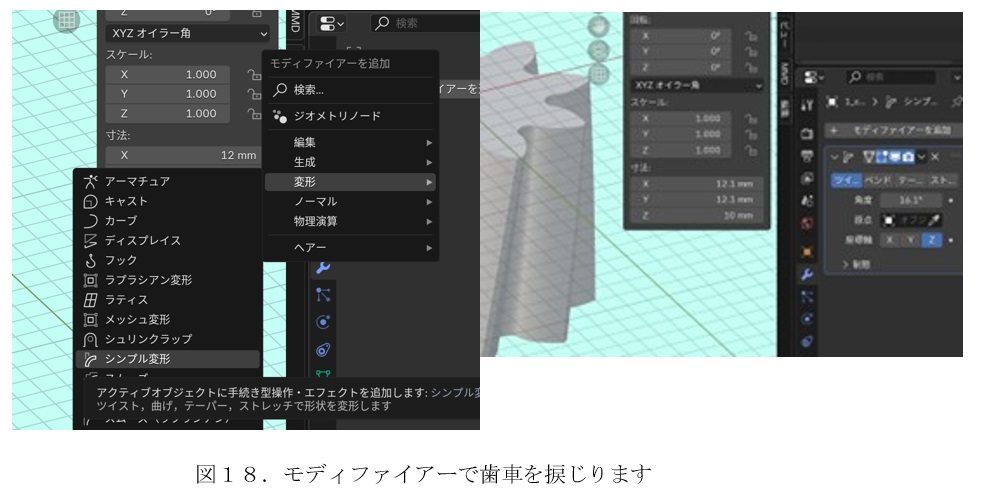

Blenderでのねじり角度がわかったら、歯車を選択してモディファイアー、変形、シンプル変形をクリック、Z軸回りとして数値を入力。(図18参照)

同様に歯車2を製作します(Blenderねじり角度 -8.05°です)。

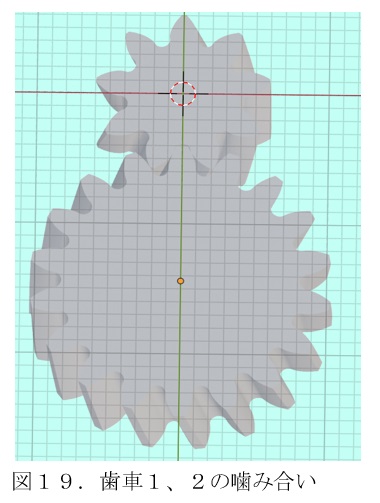

軸間距離14.4mm なので歯車2を移動すると、かみ合うことが判ります。(図19参照)

以上の3Dモデルを取り込んで3DModelMover(YMTech製作)にて動かしたのが

冒頭にご紹介した ハスバ歯車の3D可視化のCG動画例 になります。

3Dで回してみると噛み合い状態がよくわかりますね!

いかがだったでしょうか。前回以上にマニアックになってしまったかも知れません。。

今後、ご要望があれば、「遊星減速機」「ハイポサイクロイド」の3D動画化もご紹介します!

ではまた。